Génération "no past" : la classe contre les cliques à l’ère du techno-capitalisme

Ingrid Luquet-Gad

01/03/2023

Chaque génération se pense toujours comme la première ou la dernière. Ou plutôt, c’est ainsi qu’on la pense, qu’elle est pensée. On le perçoit : la génération, avant même d’être contextualisée en plein, en positif, est d’emblée prise dans les rets d’un double mouvement d’autodéfinition et d’assignation. Mais la récurrence n’en demeure pas moins, et la figure en question – première ou dernière – ouvre plus précisément vers une certaine spatialité du bord : faire génération, cela serait forcément se placer en marge. En s’en tenant à l’attitude naturelle, et au point de vue de Sirius, tout se passe comme s’il était uniquement possible de concevoir la génération comme la partie d’un tout : son pourtour ensauvagé ou sa péninsule reculée.

X, Y, Z. À l’intérieur du continuum des générations, le mouvement de succession réduit chacun de ses termes à balbutier une divergence de degré, malgré les efforts tenaces pour la produire en tant que différence de nature. En resserrant le prisme d’observation historique au « court XXe siècle »1

, selon la terminologie d’Eric J. Hobsbawm, et à sa queue de comète prolongée jusqu’au tournant du siècle, la question générationnelle resterait plus généralement conditionnée par une philosophie de l’histoire. Chercher les à-côtés donc, et représenter symboliquement l’écart, c’est-à-dire placer la génération sous les auspices d’une contre-culture, reflète directement l’impossibilité de concevoir le présent autrement qu’enchâssé dans l’inexorable flèche du temps.

Avec L’Âge des extrêmes, l’historien marxiste se propose de faire la chronique d’un siècle en tant qu’observateur participant. Dès les premières lignes de l’introduction, le constat est posé : « le passé fait partie du présent », et ce, matériellement, dès lors que les rues portent le nom des batailles et l’espace public ponctué de monuments aux morts ponctuent. Il précise : « La destruction du passé, ou plutôt des mécanismes sociaux qui rattachent les contemporains aux générations passées, est l’un des phénomènes les plus caractéristiques et mystérieux de la fin du "court XXe siècle" ». Déjà, il hasarde que « les jeunes grandissent [à l’époque où il écrit] dans une sorte de présent permanent ». Ce présent-là reste néanmoins hanté, et sa chair morbide, car le siècle dont il procède reste affilié à la description qu’en a donnée Antonio Gramsci : l’ancien meurt déjà, mais le nouveau ne saurait naître2

.

Il faut bien que destruction se passe. Mais détruire, c’est rester trop arrimé au donné, c’est toujours se situer en opposition à l’héritage. Alors quoi ? Au choix parmi l’arsenal de moyens, la rupture ou l’ignorance. Avec comme fin commune, la possibilité d’un présent incertain, incohérent, imprévisible, c’est-à-dire advenant tout simplement comme unique. Le dépassement de l’éternel retour du présent zombie, cependant, ne saurait advenir par une pure volonté de l’esprit. Afin d’être pensé, il doit être aidé. Et les conditions structurelles et matérielles pour changer de focale, réunies. On peut alors se demander, empruntant le titre de la 9e Biennale de Berlin de 2016 : comment passe-t-on du présent zombie au présent en drag3 ? Et en quoi la figure de la génération l’accompagnant s’en trouve-t-elle changée ?

La fin des escapismes URL et IRL

Le XXIe siècle, ce siècle ni court, ni long, mais simplement là, s’inaugure dans le sillage de la crise financière de 2008. Malgré elle, une génération se retrouve unie sous un étendard de classe : la classe d’âge est biffée, de sorte qu’elle laisse à nouveau apercevoir la classe socio-économique. Peu importe sa séquence chronologique ou alphabétique, elle est avant tout engluée. Cela concerne une jeunesse occidentale créative, urbaine, éduquée, et malgré tout, paupérisée, ses horizons de futurs bouchés ; cette même « jeunesse prolétarisée de la nouvelle petite bourgeoisie » qui deviendra, quelques années plus tard, le cœur démographique d’Occupy Wall Street4

.Or l’événement révolutionnaire en question, un mouvement sans revendications, la négociation de la visibilité du 99% plutôt qu’identification spécifique, constituerait également l’ultime chant du cygne de la typologie spatiale de la marge. Il éructe déjà la nouvelle donne, pour l’instant comme un mal être diffus : porosité totale au capital, inefficacité des contestation ponctuelles, caducité des métarécits pluriels5

.

Il ne s’agit plus d’une « crise du présent » déjà mille fois resassée : autre chose déjà s’en décolle. L’événement Occupy, et les Printemps Arabes qui lui ouvrirent la voie, permet d’expérimenter avec de nouveaux moyens de « chorégraphier l’action collective »6 : les réseaux sociaux du Web 2.0 naissants, Twitter et Facebook. Un « espace public hybride »7 naît, constitué à parts égales de physique et de digital. Celui-ci brise avec l’histoire des formes de protestation populaires, en même temps qu’il reflète l’impossibilité de se vivre, s’expérimenter et s’identifier cette fois-ci temporellement en dehors. L’hybridation dévoile l’anachronisme de l’échappatoire digital, et de ses avatars ponctuellement endossés au sein d’un l’espace cybernétique étanche, auquel chacun·e posséderait le loisir de se connecter et de se déconnecter8 .

En réalité, les utopies du premier Web 1.0 sont conditionnées par la même pensée que le « court XXe siècle ». La destruction a pour envers, ou forme molle, un refus individualisé et pluralisé, en même temps que la croyance, de plus en plus illusoire, à la possibilité de s’extraire de la totalité. Avec le Web 2.0, le monde URL et IRL convergent. Il n’y a plus de dehors, ni spatial ni temporel ; plus de zones temporaires autonomes, pas plus que de refuge cyber-escapiste. Tout tend à devenir, et se manifeste déjà, poreux et hybride. Dès lors, ce qui advient, au niveau d’une conception située de la génération, concerne, pour le dire avec un vocabulaire contextuel, la disqualification d’une conception folk de la génération, au sens de la folk politics que récusent au même moment les penseurs de l’accélérationnisme de gauche.

Ian Cheng, 3D Models (source : DISimages stock image library)

Au sein du manifeste #Accelerate9 , que publient en 2013 Alex Williams et Nick Srnicek, l’expression désigne le parti-pris du « localisme, de l’action directe et d’un horizontalisme persistant ». Pour les deux jeunes universitaires marxiens, il s’agit d’une position qui « se satisfait d’établir des espaces restreints et temporaires en dehors des relations sociales non-capitalistes », alors même que la nouvelle structure techno-matérielle appelle à un changement de stratégie : se lancer dans l’arène d’un monde complexe, abstrait, automatisé. Et ce en vue d’investir les circuits de distribution et les plateformes de production de la finance ou de la consommation, pour les « reprogrammer et reformatter »10 dans un horizon post-capitaliste.

La génération qui se forme, et surtout, se génère elle-même, durant ces années 2010, est caractérisée par un double mouvement. Elle a rompu avec l’historicité du post- et de l’alter- tout autant qu’avec les marges IRL et TAZ11 , et à cette fin, a dû se résoudre à embrasser la techno-totalité par une position trouble, composant avec les forces historiques et matérielles en présence. La rupture, alors, ne prend pas la même valeur que l’utilisation du vocable au sein du post-modernisme, spectre grandiloquent et subterfuge conceptuel. Paradoxalement, sa possibilité effective est obtenue par la dissolution dans le présent, et l’incorporation stratégique au sein d’un présent absolu, c’est-à-dire véritablement nouveau. Mais le nouveau ne saurait se détacher d’un péril intrinsèque : retrouvé, il l’est aux dépends de la possibilité de tout recul critique, idéologique et spatio-temporel.

Une génération sans âge extraite de sa linéarité

Nous avons, jusqu’ici, pris soin d’éviter de corréler la génération à la jeunesse. Car au sein de cette décennie 2010, la jeunesse est l’exemple éclatant d’un système capitaliste s’auto-reproduisant par l’update du même. Elle est intégralement cooptée, et représente précisément l’usage réifié de la technologie qui, oublieuse de son potentiel révolutionnaire, se borne à perpétuer le programme consumériste : vendre des gadgets et des baskets en promettant un mode de vie. En cela, s’il est possible de sauver le premier concept, en l’accolant à celui de classe, le second est déjà intégralement réifié pour avoir trop participé à la production de différence par signes et symboles. Depuis un autre point d’observation, cela rejoindrait l’écueil dans lequel tombèrent les cyber-utopies de la décennie précédente : se cramponner à la possibilité fallacieuse d’établir des espaces soustraits à la totalité.

Au sein de ces années, la tension entre génération et jeunesse est reflétée par l’approche de deux collectifs artistiques. À propos de DIS Magazine (2010-2016), son émergence et son impact, on retient souvent l’expression de Christopher Glazek, qui place la période sous les auspices d’une « Génération DIS ». La genèse de DIS Magazine, collectif curatorial ainsi que plateforme en ligne de publication et de diffusion d’images et d’essais critiques à l’intersection entre l’art, la mode et Internet, découle directement du contexte pointé : un statu quo devenu intenable pour le 99%, qui, en même temps, dans sa quête de systèmes alternatifs, se découvre technologiquement armé.

À la fin de l’année 2009, un groupe d’ami·e·s, jusqu’alors actif·ve·s en freelance dans différents milieux créatifs de New York, voient leurs sources de revenus se tarir. Se retrouvant désoeuvré·e·s, ne se sentant pas représenté·e·s, iels mettent en place une chaine d’e-mails dont naîtra l’idée d’un magazine digital. L’été suivant, DIS Magazine est lancé par les quatre membres fondateur·rice·s du collectif curatorial, Lauren Boyle, Marco Roso, Solomon Chase et David Toro, assisté·e·s pour la partie en ligne de la plateforme de Nick Scholl, Patrick Sandberg et Samuel Adrian Massey III. En commun, iels possèdent la conscience d’un écosystème artistique défaillant, où le secteur public exsangue transforme les artistes en travailleurs sociaux au gré d’appels à projets ciblés et de résidences ponctuelles, tandis que l’écosystème des galeries commerciales, en plus d’être inatteignable, spécule sur des artefacts esthétiquement balisés. Cette autre conscience, également, que tout un ensemble de nouvelles pratiques créatives, au sens large et délesté de l’art tel qu’il se perpétue, mais n’advient plus, ne sont pas représentées au sein du monde de l’art établi et hérité.

Josh Kline, How Much Is That Intern In The Window? (source : DISimages stock image library)

Dans sa déclaration d’intention, DIS Magazine déclare vouloir « explorer la tension entre culture populaire et critique institutionnelle, tout en facilitant les projets conçus pour le plus publique et démocratique de tous les forums – l’Internet ».12 Quelques années plus tard, en 2014 entre les colonnes virtuelles d’Artforum.com, le critique d’art Christopher Glazek se demande : « Que se passe-t-il donc avec ces artistes d’une vingtaine d’années ? Ces personnes qui forment l’entourage de DIS magazine ? Est-ce qu’iels vénèrent seulement le consumérisme ? Et Instagram ? Est-ce que je passe à côté de quelque chose ? »13 . Parmi les facteurs d’identification des diplômés d’écoles d’art à la plateforme, Glazek avance la perte de légitimité du « complexe de l’académie artistique ». Cela provient, selon lui, de la même dualité : d’une part, des diplômes coûteux, entraînant l’endettement sans perspective de revenus stables, de l’autre, la perte d’autorité des savoirs spécialisés, dont l’académie détenait autrefois l’exclusive transmission, désormais en accès libre à l’ère de Wikipédia.

Il résume : « Par conséquent, beaucoup de diplomé·e·s d’école d’art parvenaient à l’âge adulte à une époque où ce qui était ressenti comme le plus oppressif n’était pas le capitalisme consumériste : c’étaient les codes institutionnels et les vocabulaires de guilde ». Il s’ensuit que l’abandon d’un monde de l’art centralisé a pour contrepartie l’intégration au monde commercial, ses infrastructures et ses codes visuels. Cela ne coïncide pas pour autant avec une retraite défaitiste, plutôt la performativité d’une conscience ici aussi réaliste d’avoir déjà essayé de réformer l’écosystème artistique, d’avoir par trop tenté d’en accroître l’inclusivité, pour constater seulement l’échec éclatant d’une stratégie palliative alimentant la prédation cannibale des institutions14 . Alors, au moment où de nombreux·ses théoricien·ne·s tentent de théoriser un « après » l’art ou un « oubli » de son monde15 , la nébuleuse de la Génération DIS explore les potentialités encore latentes du techno-capitalisme et place ses espoirs dans la construction effective d’alternatives structurelles.

En cela, l’approche de classe de la notion générationnelle, telle qu’entrevue à travers l’exemple de DIS Magazine, concernerait quelque chose comme la possibilité de produire, exposer et survivre malgré tout. Et ce, plus précisément, en fédérant directement cette vaste tranche d’âge, certes paupérisée, mais ayant grandi avec l’émergence des réseaux sociaux. Celle-ci pourrait alors prendre le nom de « précariat » en son sens social, ou depuis le monde de l’art élargi, celui de « masse noire »16 , afin d’imaginer des pratiques et plateformes de diffusion à destination d’une classe moyenne changeante et surtout oubliée. Une génération s’avance, mais c’est une génération sans âge, extraite de sa linéarité. Une génération qui inverse diamétralement le no future des précédentes, et place ses espoirs dans un no past comme seule possibilité de faire advenir le présent.

L’anti-style d’une jeunesse en quête de communs

Un second exemple, qui lie cette fois-ci plus explicitement la génération à la jeunesse, se profile à travers le collectif K-HOLE (2011 – 2016). Associé à la mouvance de la Génération DIS17 , il se forme durant la même période à New York, suivant des lignes de force socio-économiques comparables : la réorientation du capitalisme comme unique alternative au complexe artistico-académique du 1%, du moins à court terme et depuis le présent immédiat. K-HOLE n’a cependant pas de lieu propre, ne créée pas ses outils, opérant plus directement dans l’intervalle entre monde de l’art et monde commercial : par des lancements en galerie et la participation à des expositions, et en parallèle, la réponse à des commandes de la part de marques. Depuis 2010, le groupe de prédiction de tendances, fondé par les artistes et écrivain·e·s Greg Fong, Sean Monahan, Emily Segal, Chris Sherron et Dena Yago, publie des rapports sous forme de PDF. Thématiques et en accès libre, ceux-ci ambitionnent d’éclairer, pour le plus grand nombre, le présent changeant ainsi que ses stratégies consuméristes et d’entreprise.

Tout en adoptant la forme, tant d’images que de textes, d’un certain vocabulaire aisément digestible, conçu comme un collage de slogans et de moodboards ultra-lisses, le collectif cultive une indistinction productive entre ses deux terrains d’opération. En arrière-plan se lit néanmoins, selon l’esprit de l’époque, la mise à nu des rouages d’une hypocrisie autrefois masquée et obscurcie : le braconnage mutuel, bien qu’asymétrique, de contenus, d’esthétiques et de stratégies, des directeurs artistiques aux artistes et inversement. En 2020, Emily Segall, l’ancienne co-fondatrice du collectif, publie le roman d’autofiction Mercury Retrograde et revient notamment sur la création du collectif, ses années d’activité, son succès puis sa fin.

Dora Budor, New Fragrance Options (source : DISimages stock image library)

Dans le premier ouvrage rétrospectif à porter un regard d’ensemble sur le milieu créatif de la période post-Occupy et pré-Trump, la narratrice Emily arrive à New York à 22 ans, après des études de littérature comparée. Très vite, ses illusions se heurtent à la réalité. Elle travaille pour une firme de relations publiques, se fait licencier, commence un stage dans une agence de branding. À quelques pas de son bureau, Occupy s’installe au parc Zuccotti, situé dans l’épicentre du district financier de Manhattan. En quelques lignes est retracé le sentiment d’une ambivalence entre l’assentiment aux fins et la méfiance envers les moyens, ainsi que l’hypocrisie diffuse résultant fatalement du rejet de la folk politics de la part d’une génération réduite à subsister par des jobs alimentaires au sein des industries créatives. « Les personnes faisaient quelque chose de légitime, mais surtout pour leur satisfaction personnelle – nous étions jeunes et cyniques et sous benzos et nous ne pensions pas que quelque chose de bon pouvait en sortir, rien de bon ne pouvait arriver ».18

La narratrice quitte l’agence deux années après, et la suite raconte la genèse de K-HOLE, qu’Emily décrit comme « travaillant à la fois comme collectif artistique et société de conseil, tentant de résorber l’écart entre le monde de l’art et celui de l’entreprise ».19 Le nom, explique la narratrice, avait émergé « un peu comme une blague à propos de la tradition des entreprises de prendre des choses de la jeunesse ou de la sous- ou contre-culture, pour trouver des idées commerciales nouvelles et cool […]»20 . K-HOLE, connotant l’expérience de dissociation attachée à la kétamine, condense déjà l’esprit de l’époque par la simple onomastique. Le roman s’attarde en particulier sur le rapport le plus célèbre, le quatrième du collectif publié en 2013, celui qui deviendra viral et atteindra une sphère bien au-delà du monde de l’art, du milieu créatif et de quelques rues d’un New York gentrifié : Youth Mode: A Report on Freedom.

Le rapport est surtout connu pour avoir lancé le normcore. Le néologisme, forgé à partir de la contraction des mots « normal » et « hardcore », désigne l’anti-style vestimentaire du plus grand nombre, de la moyenne et de la masse donc, avec une ironie sournoise ayant souvent échappé aux commentateur·rice·s des médias généralistes. Plus largement, Youth Mode aborde la question de l’identité, de la subjectivité et des vecteurs d’identification d’un groupe donné, et ici, la jeunesse. En l’éclairant du contexte que nous avons retracé, on y lit, entre les lignes de la novlangue de l’entreprise, un constat relativement explicite : cette même cooptation par les industries créatives de la notion et de ses valeurs implicites d’unicité, de singularité et d’anticonformisme. Or Internet et la globalisation, avance le rapport, a mis fin à la possibilité de se placer en marge, dès lors que tout peut potentiellement devenir viral. « L’affirmation de l’individualité est un rite de passage, mais le branding générationnel dépouille la jeunesse d’une telle capacité d’autodéfinition ».21

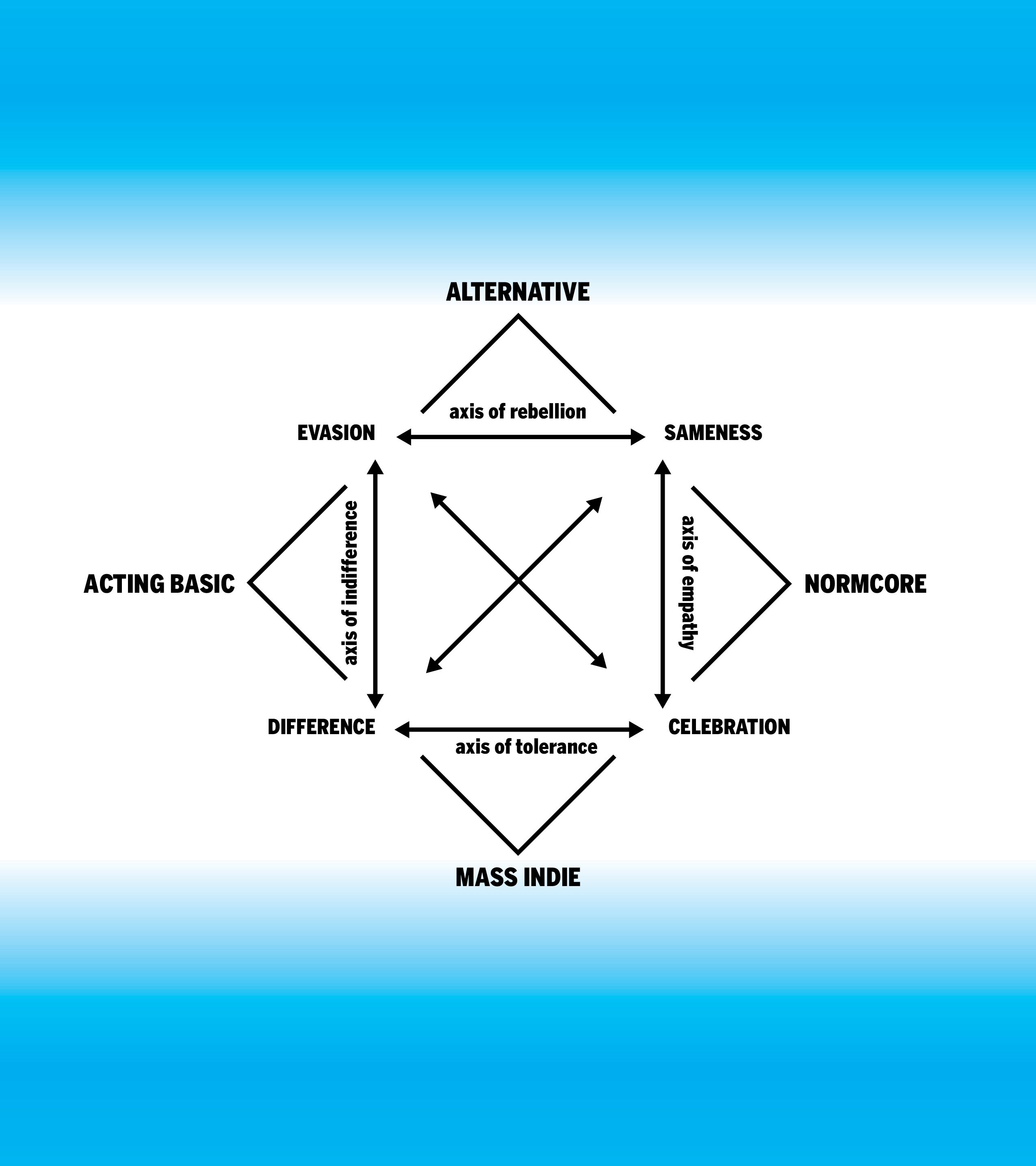

Le rapport distingue deux modes d’identification : la quête d’une unicité anachronique (Mass Indie) et la liberté réelle de se fondre dans la masse (Normcore). Le premier terme désigne l’atomisation des relations sociales, par des contre-cultures éclatées qui opèrent comme principe généralisé. Pour reprendre la terminologie que nous avons jusqu’ici employée, la recherche de la marge est devenue un phénomène massif. Le second, lui, se décolle du donné, afin de dévoiler un mécanisme en cours d’émergence, et l’orienter cette fois en direction de la masse, celle qui s’ignore encore comme force. Il s’agit en cela d’un appel à présentifier la puissance en germe d’une classe moyenne exclue à la recherche de ses formes positives d’identification. Le rapport appelle à une jeunesse, une autre, qui serait dès lors « un mode », une manière d’être, en même temps qu’ « une attitude », un choix conscient.

Diagramme issu de K-HOLE, Youth Mode: A Report on Freedom (2013), p. 37

Avec le normcore se joue une liberté conditionnelle, réaliste ou a minima. Celle-ci est distinguée de « tout sens politique », pointant l’impasse de la politique de parti et rejoignant la crise de légitimité des institutions. L’appel à cette autre jeunesse, qui n’épelle pas encore directement son nom, est énoncé comme suit : « La jeunesse comprend la liberté comme dotée de limites – que d’être flexible est la seule chose qui soit vraiment libératrice ».22 On comprend progressivement que ce mode jeunesse appelle à l’unification de cette nouvelle classe : elle doit devenir « flexible », c’est-à-dire adopter l’idéal suprême du néolibéralisme, pour en détourner la marche vers la constitution de communs – des ressources partagées, gérées et maintenues collectivement par une collectivité qui en garantit l’égalité d’accès.

Contre l’atomisation : recâbler, recoder, redéfinir

En continuant d’expliciter le rapport Youth Mode, on peut aller plus loin. Ainsi, ce qui précisément bloque l’horizon de l’unification de la masse noire, cela serait précisément la perpétuation de ces multiples contre-cultures, plus soucieuses d’établir leur identité par altérité que de tenter de se fédérer par la construction d’un horizon partagé. Quelques années plus tard, l’idée d’une atomisation par la différence des identités est à nouveau reprise dans l’introduction au catalogue accompagnant la 9e Biennale de Berlin conçue par le collectif DIS en 2016.

Au sein du texte, DIS persiste et maintient : « L’âge de la basket customisable, de la diffusion politique ciblée, du goût algorithmique, et des régimes alimentaires individualisés, a fait voler en éclat l’universel en une multiplicité de différences. Alors même que la figure de l’individu semble étendre son emprise plus loin que jamais, son individualité a été rompue pour éclater en mille fragments sous l’emprise de forces antinomiques et contradictoires ».23 Il faut alors adopter à nouveau la lorgnette rétrospective, et anticiper la portée de l’exposition. La biennale marque la première exposition d’ampleur du collectif, et de ses collaborateur·rice·s proches, au sein du circuit globalisé du monde de l’art financiarisé soumis aux intérêts d’une élite hors-sol. Quelques mois plus tard, le collectif annoncera mettre fin à ses activités en tant que DIS Magazine, entérinant l’impossibilité performative d’opérer au sein de cet écosystème, dont le refus même aura déclenché la genèse.

La période aura été vécue en accéléré. Elle aura fourni les conditions de redéfinition, et d’émergence, d’une génération sommée par les circonstances d’investir à corps perdu le présent, par manque d’alternatives à retirer d’un passé s’autoreproduisant comme excluant. D’une jeunesse sans âge également, contrainte d’opter, en dernier recours, pour l’indistinction d’une zone grise, en vue de tuer le spectre séduisant, et autrement plus coloré, des marges improductives. Car 2016, l’année de la Biennale, correspond plus vastement et à l’échelle infrastructurelle, au dégonflement de ces utopies pourtant réalistes et matérielles, c’est-à-dire restrictives et en cela, forcément moins flamboyantes que les précédentes. Cela sera l’année où le Web 2.0, et ses espoirs d’alternative, se retrouve engluée dans les fake news, l’alt right, et l’échec des forces progressistes à mobiliser ses possibilités techno-émancipatrices et post-capitalistes.

Anne de Vries, Exchange Material (source : DISimages stock image library)

Ainsi va le sort, diront les cyniques, de toute génération, de toute jeunesse. La flèche du temps les rattrape, les subsume et les digère. Et pourtant, il serait simultanément possible de tirer du constat, selon une position historico-matérialiste encore, et en cultivant une optique dissociative toujours, une ligne de force à perpétuer. Cette génération-là, cette jeunesse-là, constituées en dédoublant les notions établies, contiennent déjà les appels aux suivantes : à la filiation impure d’une rupture. Si la forme du réseau, soit celle du Web 2.0 et des réseaux sociaux, a depuis été « totalement expropriée et relocalisée sur le cloud »24 , comme l’écrivent Geert Lovink et Ned Rossiter en 2018, il n’en reste pas moins que la tâche demeure, celle de « recâbler, recoder, et redéfinir ses valeurs centrales ». À travers le concept des réseaux organisés, les auteurs proposent de ne pas céder à la fatigue post-média, ni retourner au parasitisme temporaire, pas plus qu’au sectarisme identitaire, mais de continuer à organiser les forces collectives.

La stratégie n’était pas impuissante. Adéquate parce que circonstancielle, elle demande désormais à être réadaptée à son propre présent, le nôtre. Le nouveau meurt déjà, et le nouveau peut renaître encore.

- Eric J. Hobsbawn, L’Âge des extrêmes. Histoire du court XXe siècle (Paris : Complexe (1994) 1999). ↩

- Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks (New York: International Publishers, (1930) 1971), 275-276. « La crise consiste précisément dans le fait que l’ancien meurt déjà et que le nouveau ne peut naître encore ; et dans cet interrègne une grande variété de symptômes morbides apparaissent ». (notre traduction) ↩

- L’expression provient du titre de la 9e Biennale de Berlin : « The Present in Drag » (cur. DIS), 4 juin – 18 septembre 2016. ↩

- Nils C. Kumkar, « Occupy Wall Street’s Core Constituency: The Biographically Blocked, Aspiring New Petty Bourgeoisie », in The Tea Party, Occupy Wall Street, and the Great Recession (New York, NY : Springer Berlin Heidelberg, 2018), 77. (notre traduction) ↩

- Voir, à cet égard, les formes de contestation qui émergèrent durant les années 1990, à l’instar des Zapatistes et des altermondialistes, et dans l’art, les stratégies d’interruption comparables de Critical Art Ensemble ou des Yes Men. ↩

- Paolo Gerbaudo, Tweets and the streets: Social Media and Contemporary Activism (Londres : Pluto Press, 2012), 4. (notre traduction) ↩

- Manuel Castells, Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age (Cambridge, UK ; Malden, MA : Polity Press, (2012) 2015), 62. (notre traduction) ↩

- Un regard rétrospectif sur la période des chatrooms et de l’adolescence durant le Web 1.0 est donné par Legacy Russell dans l’essai Glitch Feminism: A Manifesto (Londres : Verso, 2020). ↩

- Alex Williams, Nick Srnicek, #ACCELERATE MANIFESTO for an Accelerationist Politics, 14 mai 2013, Web. syntheticedifice.files.wordpress.com/2013/06/accelerate.pdf (consulté le 13 février 2013). ↩

- Ibid., § 11. (notre traduction) ↩

- La « Zone autonome temporaire », pour temporary autonomous zone et souvent abrégée en TAZ, est une expression forgée par Hakim Bey dans son livre TAZ, Temporary Autonomous Zone publié en 1991. Bien que l’auteur se refuse à la définir, et que son sens demeure tributaire de ses appropriations par les milieux arnarchistes ou des free-party, il s’agit, au sens large, d’une forme d’organisation visant à se libérer du contrôle de l’État, de l’économie de marché et des relations de pouvoir verticales en établissant une société parallèle ou pirate, autonome et souvent nomade. ↩

- http://dismagazine.com/about/ (consulté le 13 février 2023) (notre traduction) ↩

- Christopher Glazek, « SHOPKEEPERS OF THE WORLD UNITE. Christopher Glazek on Generation DIS », 12 juin 2014, Web. www.artforum.com/slant/christopher-glazek-on-generation-dis-47107. (consulté le 13 février 2023) (notre traduction) ↩

- Pour un constat d’échec de la critique institutionnelle durant ces années-là, voir : Andrea Fraser, « There’s No Place Like Home », in Elisabeth Sussman, Jay Sanders (dir.), Whitney Biennial 2012: ... On the Occasion of the Whitney Biennial 2012, March 1 - May 27, 2012 at the Whitney Museum of American Art, New York (New Haven, Conn. : Yale Univ. Press, 2012). ↩

- David Joselit, After Art (Princeton : Princeton University Press, 2013) ; Pamela M. Lee, Forgetting the Art World (Cambridge, MA : The MIT Press), 2012. ↩

- Selon l’expression forgée par l’artiste et activiste Grégory Sholette. Voir notamment : Gregory Sholette, Dark Matter: Art and Politics in the Age of Enterprise Culture (Londres ; New York : Pluto Press, 2011). ↩

- Les deux collectifs exposeront également ensemble à plusieurs reprises, hors du monde de l’art comme en son sein. Voir respectivement : « DISown. Not For Everyone » (cur. DIS and Agatha Wara), 6 mars – 6 avril 2014, Red Bull Studios, New York ; « Surround Audience » (3e Triennale du New Museum, cur. Lauren Cornell, Ryan Trecartin, Sarah O’Keeffe), 25 février – 24 mai 2015, New Museum, New York. ↩

- Emily Segal, Mercury Retrograde (Los Angeles : Deluge Books, 2020), 56. (notre traduction) ↩

- Ibid., 25. ↩

- Ibid., 26. ↩

- K-HOLE, Youth Mode: A Report on Freedom, 2013. Web. http://khole.net/issues/youth-mode/ (consulté le 13 février 2023) (notre traduction) ↩

- Ibid. ↩

- DIS (dir.), 9. Berlin Biennale für Zeitgenössische Kunst: The Present in Drag - 9th Berlin Biennale for Contemporary Art (Berlin : Distanz, 2016), 55. (notre traduction) ↩

- Geert Lovink, Ned Rossiter, Organization After Social Media (Londres : Minor Compositions), 4. (notre traduction) ↩

Ingrid Luquet-Gad is an art critic based in Paris. She is the arts editor of Les Inrockuptibles, a contributing editor to Spike Art Magazine and a correspondent for Flash Art Magazine. Through essays and monographies, she writes about how artists give form to technopolitical shifts in individual and collective subjectivity. As doctoral candidate in Arts, Aesthetics and Science of Art at Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne and Media Theory at Paris 8 Vincennes - Saint Denis, her research centers on artistic autonomy strategies during the 2010 decade.